電池をできるだけ長持ちさせたいとは誰しもが考えることかと思います。

補聴器用空気電池の長持ちさせるコツ・ポイントの実践次第でどれほど電池寿命が変わるのか、実際に試してみました。

この記事では電池を長持ちさせるポイント、実践した結果とメリット・デメリットをご紹介します。

この結果をご参考に、今まで通りの使い方で充分だと再認識できたり、電池寿命をもっと伸ばせる可能性について知ってもらえたらと思います。

- 電池を長持ちさせるポイント…温度・湿度・空気を適切に

- 実践

適切に使って90時間(5日半) - 日常

適当に使って85時間(5日と少し) - 検証

過酷に使って92時間(4日足らず)

計測方法

使用機器

私が装用している補聴器はワイデックス耳かけ型補聴器E2-F2、使用する電池はPR41です。

補聴器のカタログスペック上の連続使用時間は150時間ほど。補聴器の詳細は下記の記事で紹介していますのでご参考に。

補聴器選びの参考に【WIDEX(ワイデックス)E2-F2レビュー】

補聴器選びの参考に【WIDEX(ワイデックス)E2-F2レビュー】

時間の計り方

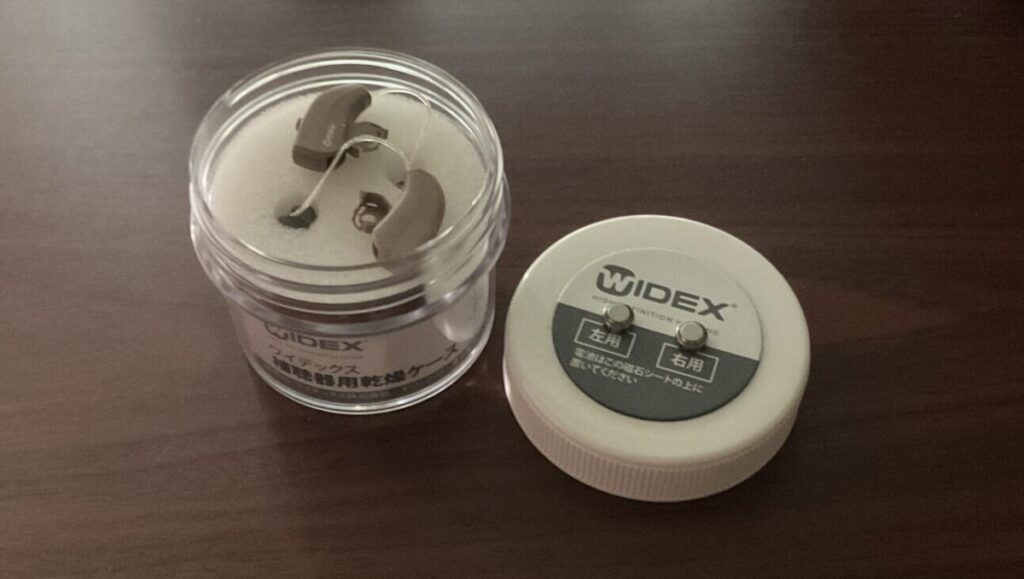

寝るときなど補聴器未使用時には補聴器用乾燥ケースにしまいます。

電池の取り扱いについて各パターンごとに違いを持たせて、補聴器使用中、電源オンの時間をストップウォッチで計測。

時期は9月、気温湿度高めの環境下でした。

それぞれ電池低下アナウンスが流れたタイミングと電池切れまでの時間を計測。

電池を長持ちさせるポイント

- 温度…過ごしやすい温度下で利用しましょう。低温だと電池のやる気ダウン。

- 湿度…補聴器保管時には電池は乾燥ケースの外へ出しましょう。乾燥していると電池の調子いまひとつ。

- 空気…石油ストーブなどの暖房器具使用時は換気を充分に。二酸化炭素が増えると電池もうまく空気が吸えません。

補聴器用空気電池を長持ちさせるポイントは上の通りです。これを実践したパターンと、私の普段使いパターン、そしてお試し企画のパターン3種類で比較してみました。電池そのものについては詳し〜く書いた記事がありますのでこちらもご参考までに。

補聴器用空気電池って何?種類の見分け方や長持ちさせるポイント、実際に何時間持つのか私の使い方も併せて紹介します

補聴器用空気電池って何?種類の見分け方や長持ちさせるポイント、実際に何時間持つのか私の使い方も併せて紹介します

結論

| 電池の扱い | 電池寿命 | 手間 | 電池切れまでの時間(日数) |

|---|---|---|---|

| 適切 | ◎ | 普通 | 95時間(5日半) |

| 適当 | ◯ | 楽 | 85時間(5日と数時間) |

| 過酷 | △ | なし | 92時間(4日足らず) |

私は表でいうところの「適当」使いで日常を過ごしています。

手間と手軽さ、どれをとるかは人次第、と言えますが…

手元がおぼつかなかったり、老眼であったりする場合は手軽さ(適当)を、

電池の脱着に苦労を感じなければ手間(適切)を選んでみてはと考えます。

それぞれの使い方は次項以降で詳しく見ていきましょう。

適切に…長持ちポイントを実践しての電池持ち

使い方

空気電池を長持ちさせるポイントに従い、寝るときなどで補聴器を乾燥ケースにしまう時には電池は乾燥を避けケース外へ出します。室温はは過ごしやすい温度で。

更に空気電池の仕様、プラス面の空気穴から酸素を取り込んで発電する特性から、ふた面の磁石にプラス面を下にして引っ付けて、空気穴を塞ぐことで電池の消耗(放電)を抑制することもして電池を保管します。

結果

90時間使用した辺りで電池低下アナウンスが流れ、その後5時間ほどで電池切れ。

電池使い始めから95時間で電池切れとなりました。1日16時間ほど使用していたので5日半で電池交換。

メリット

言うまでもなく電池が長持ちすることが最大のメリット。

大変な手間暇というほどでもなく、電池の消耗、コストパフォーマンスを最大化するための取り組みとしては実践しやすくおススメできます。

デメリット

都度電池を脱着するわけですが。これが手間となる方には辛いでしょう。

私が使用している空気電池PR41は直径約8mmのボタン型。

親指の幅にも満たないそのサイズの電池を毎回補聴器から取り出してはケースのふた上で保管、またそれを補聴器へ取り付けとなると、高齢者ならずとも手間を感じる場面はあるかと思います。

私自身も30代、それなりに手先が器用と自負するところであっても電池を取りこぼして床にころがり、見失って結局新しい電池を出す羽目に、なんてこともあるくらいです。

適当に…長持ちポイントを無視しても充分の電池持ち

使い方

補聴器から都度電池を取り出すようなことはせず、未使用時は電源オフにするのみ。

結果

80時間ほどで電池低下のアナウンス。そのまま使い続け5時間後、85時間で電池切れ。

1日16時間使用で5日とちょっと持つ。

私は普段この使い方で、5日間使用したら6日目朝には電池交換してしまうようなことが多いです。

メリット

長持ちを意識した使い方は特にせず、電源オンとオフするだけ。

都度小さい電池を出し入れするようなことをしないので落としたりする心配をせずストレスフリー。

デメリット

空気電池の持ちを最適化していないので相応に消耗は早くなります。

長持ちパターンからの比較では10時間ほど、寿命1割低下を重くみるか手軽さをとるかが判断基準になるでしょう。

私は手軽さを選んでいます。

過酷に…ただ電源入れっぱなしで何時間持つのか

使い方

何も考えずただ電池オンのまま。日中夜使い続けて何時間持つのか試したくてやってみました。

耐久試験みたいなものですけれど、夜中も音に反応できるよう、もしくは絶対に目覚ましアラームを聞き逃せないみたいな状況下、就寝時も補聴器付けっぱなしといったシチュエーションなどは実際に私もありました。

電池切れまで使い続けることは中々ありませんが参考までに、真の連続稼働で何時間持つのかご紹介。

結果

使い続けて電池低下まで85時間、電池切れまでは意外と粘って92時間まで持ちました。

連続して使い続けたので日数になおすと3日とほぼ1日、4日足らずといったところ。

メリット

補聴器を使い続けられる使用時間そのものには大差はありませんでした。

電源のオンオフすらしないので楽なのは間違いない。

デメリット

使用日数で見れば4日足らずで電池切れしてしまうので電池交換の頻度はもっとも多くなります。エコじゃない。

また、補聴器にも優しくないですかね。補聴器自体の長持ちのためにも使わない時にはしっかり乾燥ケースに保管を。

まとめ

この検証はうだる暑さの9月のさなか、電池としては性能を発揮しやすい時期とも言える環境にて実施しました。

電池の敵は低温乾燥二酸化炭素、つまり冬場の暖房器具周りが一番性能低下しやすいと言えます。

私の経験上、冬場には60時間程度で電池切れになることもありました。冬、寒さの辛い時期に改めて実験検証も考えています。

補聴器用空気電池の長持ちさせるポイントの実践でどの程度の差が現れるのか、参考になったでしょうか。

なにぶん電池寿命は補聴器の種類、使っている電池や環境にも大幅に左右されるため、一概に同じとも言えないでしょうけども、ともあれ長持ちポイントを実践すれば確実に効果が得られることはわかったかと思います。

大切に扱えばそれに応えてくれるということ、逆にそこまでしなくてもと感じられれば手間より手軽さ、気楽に使い続けることを重視しての扱い方もまた正解だと私は考えます。

補聴器のことをより深く知り、今後も良い補聴器ライフをお過ごしください

ナトラの耳

ナトラの耳